新闻动态

- 发布日期:2025-08-16 12:11 点击次数:189

在聊这个话题之前,我想问问你,什么是青春片?

这是一个约定俗成却难以精确定义的说法。

它既凝结了观众默契的联想,也涵盖了多样的形式与表达。

准确地说,青春片是一种题材,一种关于希望、变革、痛苦与个体能动性的文化想象,而非严格意义上的工业类型。

在2010年代的华语影坛,一类脱胎于青春文学改编潮的电影,曾持续占据市场主流的目光。

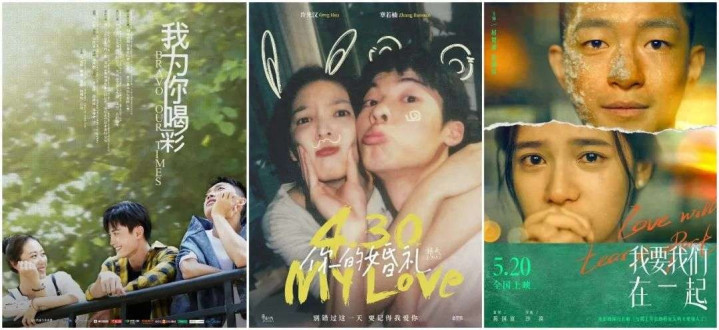

《致我们终将逝去的青春》《左耳》《匆匆那年》《同桌的你》等作品,以类型化的叙事与美学不断重演“国产青春”的叙述母题。

这类青春片是成功将“青春”概念去政治化的市场表述,也深刻参与了一代人的青春文化建构。

但今天,这股热潮显然已经退却。青春片的式微是否意味着更大的危机?

当电影不再是情感与记忆的共同承载体,青春片也随之失去了集体共鸣的基础。

共同文本的撤离,是否意味着电影与观众必将渐行渐远?

这是电影自身的表达疲乏,还是“青春”作为文化想象的退潮?而站在当下,年轻观众又真正渴望看到怎样的青春故事?

华语青春片流水线的崛起与失效

在华语电影的票房史上,曾经有过一个属于青春题材的小时代。

2010年代初,两部现象级的电影接连登场——《那些年,我们一起追的女孩》(2011,九把刀,7646.1万)《致我们终将逝去的青春》(2013,赵薇,7.26亿),掀起了怀旧青春片的热潮。

此后短短几年内,“网络小说IP+青春怀旧主题+名导明星”的工业化模式被迅速复制,青春片成为中国电影市场高速扩张时期低成本高收益的黄金公式。

《匆匆那年》(2014,张一白,5.88亿)、《同桌的你》(2014,郭帆,4.55亿)、《左耳》(2015,苏有朋,4.84亿)、《栀子花开》(2015,何炅,3.78亿)、《我的少女时代》(2015,陈玉珊,3.58亿)等影片扎堆上映。

几乎都采用“回忆视角+校园恋爱+成长遗憾”的固定结构,在寒暑假等核心档期集中释放情绪能量。

从《致青春》开始,这类青春片就伴随着多厅影院的扩张而热销。

郭敬明的《小时代》系列也是其中的重要一员,在2013-2014年期间,用共计17.89亿的高票房和大量营销讨论掀起了青春题材的又一高潮。

据猫眼专业版数据,这类影片的核心观众多处于20-24岁,且女性明显多于男性。

这是一场新的观影消费主体与中国特色青春产品的互相塑造,青春片开始全面渗入日常消费与公共想象。在随后的几年时间里,青春题材电影仍不时出现在全年票房榜前列,如《后来的我们》(2018,刘若英,13.61亿)《燃野少年的天空》(2021,张一白,1.61亿)《这么多年》(2023,季竹青,3.01亿)等。

然而,随着近年来电影市场泡沫破裂、整体进入冷静甚至疲软期,批量化的青春叙事逐渐失灵,类型深化的道路也被迫中断。

2024年,根据饶雪漫著名青春小说改编的电影《沙漏》仅收获3006.0万元票房,悄然下线,连争议都未能激起。

事实上,过度套路化的生产模式,早已让青春片出现高票房低口碑的态势。

这些影片里车祸堕胎三角恋的狗血剧情,不断瓦解着观众的期待。

根据微影数据研究院报告显示,2011-2016年间上映的103部青春题材电影,豆瓣评分均分仅5分。

2016年,由吴亦凡和刘亦菲两位彼时炙手可热的流量明星主演的电影《致青春·原来你还在这里》豆瓣评分仅4.4分。

它虽在暑期档收获票房3.36亿,位列当年票房最高的青春电影,但这个数字也未达到2013年《致青春》票房的一半。

从2016年至今,每年仍会有热门IP改编的青春电影出现,如《我们的十年》(2016,马伟豪)《睡在我上铺的兄弟》(2016,张琦)《最好的我们》(2019,章笛沙)《一吻定情》(2019,陈玉珊)《暗恋·橘生淮南》(2022,黄斌)。

但无论是市场表现还是讨论热度显然已无法复制当年的盛况,人们早已对中国特色青春片疲倦了。

华语青春片的式微,既是指特定工业模式的结束,也是指电影作为青春叙事媒介介入社会想象与代际塑造能力的退却。所以,除了电影产业的周期变化及电影工业类型化发展不足,青春片式微的背后还隐藏着深刻的文化与代际转向。

过去爆火的青春片,几乎都是一场集体主义式的浪漫想象。

而新一代观众成长于碎片化信息、强现实焦虑与多元认同崛起的时代,那些建立在单一模板上的青春幻觉,也就不再具备穿透力。

在一切退行的时代,传统的奋斗故事失效了,浪漫爱戏码也显得不合时宜了。

以《那些年》《致青春》为代表的青春电影变得虚假且难以接近。

在银幕之外,我们正在经历青春话语的退潮。

当代青年的毕业仪式感正逐渐消解,年轻人不再认为婚育是唯一的人生路径,人们不再过一种从校园到职场到成家的线性人生。

“青春”随之失去了清晰的结束点。

毕业、离别、初恋失恋这些过去的经典桥段也不再承载着人生的况味和情绪。

而和“共同记忆坐标”一起崩塌的,是我们再也找不到青春的他者。

在社会价值认同日渐断裂的现实中,再也没有一个可以想象、可以成为的未来角色,能进入这些悲观的、反浪漫主义、被互联网过量剧透人生结局的年轻眼睛。

谁的青春?被在怀旧?谁被讲述?

如果说2010年代的青春片曾内含一种能够激发广泛共鸣的情感结构,那几乎等同于怀旧情绪的生成与抒发。

在影片中,主人公(多为80后一代)缅怀青春时,总会穿越性压抑与性解放并存的90年代,或是表现男女主第一次开房时的笨拙和尴尬,或是表现女生失恋堕胎的疼痛与失控。

也会在铺满怀旧金曲的场景中跨过一个个新世纪的大事节点,例如《匆匆那年》里的千禧年跨年,《匆匆那年》里的北京申奥成功,《同桌的你》里的非典……

而除了这类典型的爆火青春片,当时中国电影市场上那些备受瞩目的那些电影,也不乏怀旧的特征。

例如陈可辛的《中国合伙人》(2013)、开心麻花的《夏洛特烦恼》(2015)、徐峥的《港囧》(2015)和冯小刚的《芳华》(2017),回望或穿越,遗憾或逆袭。

它们和青春片共享一套情绪逻辑。支撑这套情绪运作的,往往是今夕对比的双层视角,以及两个时空切片间的巨大变化。

可以说,2010年代青春片之所以能流行,正是因为它们诞生于一个快速跃进、充满不确定但仍普遍相信未来的时代。

当时青春的疼痛、失恋与悔恨,是对加速度生活的精神出口,也是对混乱成长的一种浪漫化处理。

尽管这些充满车祸、堕胎和雌竞的电影剧情总是饱受诟病,但从文化与社会的角度分析——它提供的情绪价值与怀旧模版才是它的核心卖点。

而这种做法,其实掠过了高速发展所带来的结构性变动与情绪裂痕,并通过“与过去和解”的姿态,替代性地抚平了那些并无明确出口的成长创伤。

但对今天的年轻人来说,“和解”已不再可能,或许也不再重要。

但这不代表怀旧的需求与情绪已从大众文化中退场。只是在媒介结构不断更迭的今天,病毒式传播的千禧风短视频模版,不断翻红的老歌金曲,便足以唤起零碎的怀旧感受。许多年轻人不再倾向从集体观影中寻求仪式感,而是要从那些贴近自己生活的内容里获得陪伴感。

短视频、Vlog、播客……这些分分众渠道下的内容载体或许是年轻人新的栖身之地。

如今人们更倾向于在碎片化中自我调度怀旧节奏,也因而赋予了自己更多的情绪主权。

在这一点上,青春片再也无法垄断集体记忆的入口,就像我们已经无力对青春本身进行统一的情感处理。

与此同时,正是经由这些更为平民化的媒介,人们也逐渐意识到发现过去的青春片总是在讲“青春作为特权”的故事。

《致青春》里,郑微、陈孝正等主角在大学里虽然始终囿于爱情纠葛和友情考验,但都在毕业后过上了光鲜的生活。

他们的生存矛盾与阶级差异,被包裹在强烈的戏剧化与浪漫化外衣下,剥离了其可能映射的任何结构性社会困境。

这种对复杂现实的简化与遮蔽在《左耳》中同样显著。

影片虽触及了小镇青年黎吧啦、张漾这类边缘角色,但却大幅弱化了其悲剧的社会成因,仅仅简化为一场由个人情感纠葛引发的意外。

同理,《小时代》里林萧、顾里、唐宛如和南湘这四个家境迥异的女孩,真的可以用闺蜜情弥合阶层差异吗?

《那些年》里柯景腾对沈佳宜的追求,又真的没有丝毫在俊男靓女颜值法则下对性骚扰的美化吗?

在电影工业最乐于复制的全民初恋叙事中,青春被设定为一段值得怀念、值得悔恨、但又不会过于疼痛的、可消费的过往。

它满足了观众对情绪释放与时间美学的想象,却同时限制了青春的复杂性和异质性。

事实上,在这一时期也曾有备受好评的青春题材电影,如《狗十三》(2018,曹保平/焦华静,豆瓣评分8.2)《过春天》(2019,白雪,豆瓣评分7.7)《瀑布》(2021,钟孟宏,豆瓣评分7.7)。

除了《少年的你》(2019,曾国祥,豆瓣评分8.2)以15.58亿,成为猫眼票房统计中内地影视青春片票房榜榜首,其他都并未获得良好的市场反响。但值得注意的是,这些影片都在青春框架中纳入了原生家庭、城乡或阶层差异、性与性别、疫情或应试教育体制等社会议题。这些是真实存在于青年生活中,而非为了疼痛的影像感觉而刻意制造的矛盾。

从某种程度上说,这些作品摆脱了此前用非理性消解一切的青春片惯性。

或者说,它们已不再属于同一种形态的青春片。而当更私人更非主流的青春叙事站上舞台,并逐渐取代过往宏大叙事的青春片,又有怎样的电影,正在尝试靠近今天更年轻的观众?

面对社会经验的分化与价值系统的重构,现在的00后们期望看到怎样的青春叙事?

00后的电影期待与青春叙事

加州大学洛杉矶分校学者与创作者中心发布的《2024青少年与媒体研究》中显示的00后媒介偏好,正在深刻电影的叙事逻辑与传播路径,甚至揭示了一股倒逼电影青春表达进行系统性革新的潜流:

其一,是去中心化的表达接受路径。

社交媒体(31.1%)超越传统媒介成为00后们最信任的信息源,让电影的意义不再局限于银幕本身,而是延伸至影评博主二创、观影Vlog和评论区互动。00后们几乎可以随时随地迅速建立起一种次级社群的观影体验。

在这样去中心化、去权威化的观影生态下,那些能引发观众共鸣和情感讨论的作品更容易被传播和记忆。

反之,那些高度封闭于创作者自身经验的、情绪强度不足或共感幻觉失效的作品,便很难获得这一代人的青睐。

在宏大叙事失去信用、同温层小叙事更加重要的今天,观众不再喜爱统一的青春叙事,而倾向于接纳多元的青春表达。

譬如纪录片《杀马特我爱你》(李一凡,2019),以真实的个体命运呈现社会化的残酷与其中的个体尊严;《盛夏未来》(陈正道,2021)虽未广泛流行,却将电音文化、网红生态以及虚拟交友等元素纳入青春景观,呈现出更贴近00后们的生活逻辑。

放眼全球,《伯德小姐》(2017)《天才枪手》(2017)《你的鸟儿会唱歌》(2018)《昨日青春》(2024)等能切中当下观众的青春表达,也正是在坚持对个体经验去浪漫化的精准解剖,以青春抗争为棱镜折射阶层焦虑与自我认同的普世困境。

去中心化的表达接受路径,正在重塑青春片的公共性。

其二,是对幻想与现实并置的需求。

在“00后们最想看到的内容”中,科幻世界(36.2%)个人生活(24.2%)与影响社会的现实生活(26.5%)占比最大。

《环球银幕》中文版2025年第7期的文章《电影的未来,得看00后们的脸色》对此的分析是,幻想题材和动画电影在此背景下有了独特的优势,因为,这些作品往往可以在逃避现实和面对现实之间找到了新的平衡。

也就是说,人们需要一种既诚实承认现实又饱含对现实希望的作品。

而过去那些总是回避或错配真实成长命题的青春片,几乎站在它对立面。

它们虚假、真空、缺乏对生活的建设性,虽高举一代人议题的大旗,却被如今更具消费理性的年轻人戳破了与我无关的事实。

新一代观众更关注结构性压迫、阶层落差、心理创伤等议题,也更倾向于承认失败、困惑和不确定。

创作者们需要理清——00后们所面临的现实是深刻矛盾的。

一方面,TA们得益于教育民主化,曾经目睹理想主义的曙光,也拥有更多元的选择权;但另一方面,却置身于经济放缓、资源紧缩、现实压力骤增的环境之中。希望与绝望,在这一代人身上同时生长。

所以,00后们并不信任理想化的通关式人生剧本,而更期待看到关于青春混沌本质的表述。前文提到的三宅唱、空音央作品恰是这种表达的典范:它们以酷儿性、边缘感和时代阴影折射出青年人的挣扎与张力,既与当下年轻观众生活保有相关度,又通过影像建构出了一个可以被想象的未来时。

其三,是对结构性问题的敏锐感知。

00后观众对议题性与多元性有着强烈的诉求。

《2024青少年与媒体研究》中指出,00后们会希望看到电影对主人公经济焦虑、心理健康、边缘处境的呈现。

与此同时,TA们也对内容的多元性与流动性有更多的需求,例如70%的00后观众喜欢影视角色组合是朋友而非情侣。

这也部分解释了传统青春片以异性恋爱为核心叙事动力的范式,为何正在失去主导地位。取而代之的,是更复杂的亲密关系、更非典型的角色构造,和更具现实含义的社会位置。

在国际电影节体系中,这一潮流已有所体现:早川千绘的《雷诺阿》(2025)、安德里亚·阿诺德的《鸟》(2024)和因迪尔·唐纳森的《好孩子》(2024)等片,均以女性导演视角切入女孩的青春,揭示在制度性暴力中成长的艰难。

这些作品拒绝将青春美化为纯真幻想,而是深入权力、孤独与身份压迫之间的张力,并展现角色自我建构的过程。

事实上,青春的叙事真实从未消失,只是被标准的框架所排除。

回看市场化前的华语青春电影,也会发现许多锋利而复杂的呈现。

上世纪90年代,与宏大叙事分道扬镳的第六代导演,将镜头对准社会边缘的青年,关注他们在转型期城市中的游离与挣扎。

《冬春的日子》(王小帅,1994)《周末情人》(娄烨,1995)《小武》(贾樟柯,1998)等作品中,青春意味着漂泊、压抑与生存的艰辛;而港台地区导演如杨德昌、徐小明,则通过《牯岭街少年杀人事件》(1991)《少年吔,安啦!》(1992)将青春与历史创伤、社会暴力并置,构建出青春与社会现实之间的深层关联。

青春的政治性和议题性,一直存在于那些不依赖安全命题的作者表达中。

因为青春,就是多义、非线性与不稳定的因子对系统发起挑战。

那么其与商业电影系统的合谋注定是昙花一现。

近年来,华语电影乃至全球电影面临生存危机。

一个重要趋势是:电影与观众的联结越来越弱。

00后观众不再将看电影视为必要的公共参与,还发明了“老登电影”一词,去命名那些主题陈旧、形式保守、脱离现实的作品。

这警示着电影创作,想要真正回应00后们观影期待的青春叙事,必须从结构、语态、媒介到观看方式进行系统性转变。

至于华语电影还能否出现一部受到好评的青春片?

方法论上,可以从小叙事中切入,在困境中发声,以青春的模糊性对抗现实的封闭性。但最终极的问题是:电影,是否还敢承载这个时代青年的复杂与真实?